“나 스스로가 자랑스럽고 뿌듯하게 느껴진 적은 언젠가요?” 요즘 이런 질문을 주위 사람들에게 해 본다. 그러면 대부분 바빠서 그런 생각을 해 볼 틈이 없거나, ‘골치 아프게 왜 그런 질문을 하냐’라는 표정을 보인다. 나에게는 3년 전 떠오르는 장면이 있다.

병원 엘리베이터를 타려고 하는데 모르는 사람이 나에게 “괜찮아요?”라고 물어봐서 “오늘 마지막 키모 치료(항암치료)를 받았어요. 그런데 왠지 눈물이 나올 것 같아요.” 그랬더니 그 사람이 “허그를 해주고 싶네요”라고 했다. 그 순간 나 자신에게 진정으로 고마운 생각이 들었고 모든 것을 견디어 낸 내 자신이 대견했다. 아마 그 다음부터 인가보다. 나를 들여다보고 긍정적인 경험을 하려고 애쓰고 나를 토닥토닥한 것이. 백팩 안에 조그만 스푼, 포크를 가지고 다니면서 홀 후드에서 일회용 플라스틱을 쓰지 않고 간단한 식사를 할 때, 글을 쓰다 온통 뒤죽박죽 한 생각들이 며칠 끙끙거리고 나면 정리되어 질 때, 사람들의 이야기에 귀 기울여 주고 그들을 북돋아 준다고 느껴질 때, 6마일 정도 되는 빨간 등대를 자전거 타고 다녀왔을 때…. 남이 보면 별것 아닐 수 있지만, 내가 좋아지는 순간들이다.

래버린스 트레일에 다시 도전하고 별사탕 꽃을 만난 것도 그런 순간들이다.

모처럼 방문한 딸과의 여행, 뉴욕근교 어디로 갈까? 많이 고민하지 않고 떠오른 곳이 뉴 팔츠( New Paltz) 이다. 뉴욕시에서 90마일 떨어져 차로 한 시간 반 정도 걸리고, 샤완겅크 리지(Shawangunk Ridge)와 호수주변의 경관이 빼어난 곳에 자리 잡고 있다. 마을은 아기자기하고 예술적 감각이 있다(artsy). 17세기까지 역사가 거슬러 올라가는 휴고넛 스트리트(Historic Huguenot Street) 구역의 보존된 집들, 옛날 철도 길을 덮고 생긴 한적한 자전거 길, 미네와스카 주립 공원(Minnewaska State Park), 그리고 무엇보다 모홍크 마운틴 하우스( Mohonk Mountain House)의 하이킹 트레일은 우리를 이곳으로 향하게 했다.

이번 여행에서 딸과 함께 래버린스 트레일을 다시 도전하고 싶었다. 전에 치료를 받던 중 쉬고 싶어서 모홍크 마운틴 하우스에 하루 머문 적이 있었다. 그 때 호숫가를 걷다가 래버린스 트레일에 아이들이 많이 가길래, 별 생각 없이 따라 갔다가 얼마나 혼이 났는지. 미로 같은 바위동굴 틈을 헤매다가, 때로는 발로 차고 올라가면서 바위 사이를 건너뛰어야 하고, 사다리도 타면서 아이들은 다람쥐처럼 쪼르르 잽싸게 바위를 타고 올라갔다. 나는 잔뜩 긴장을 해 진땀이 나고, 사다리를 타는 것도 다리가 후들거렸다. 다행히 트레일의 삼분의 이(2/3) 정도 갔을 때 탈출구가 있어 정상까지 못가고 중간에 쉬운 길로 빠져 나왔다.

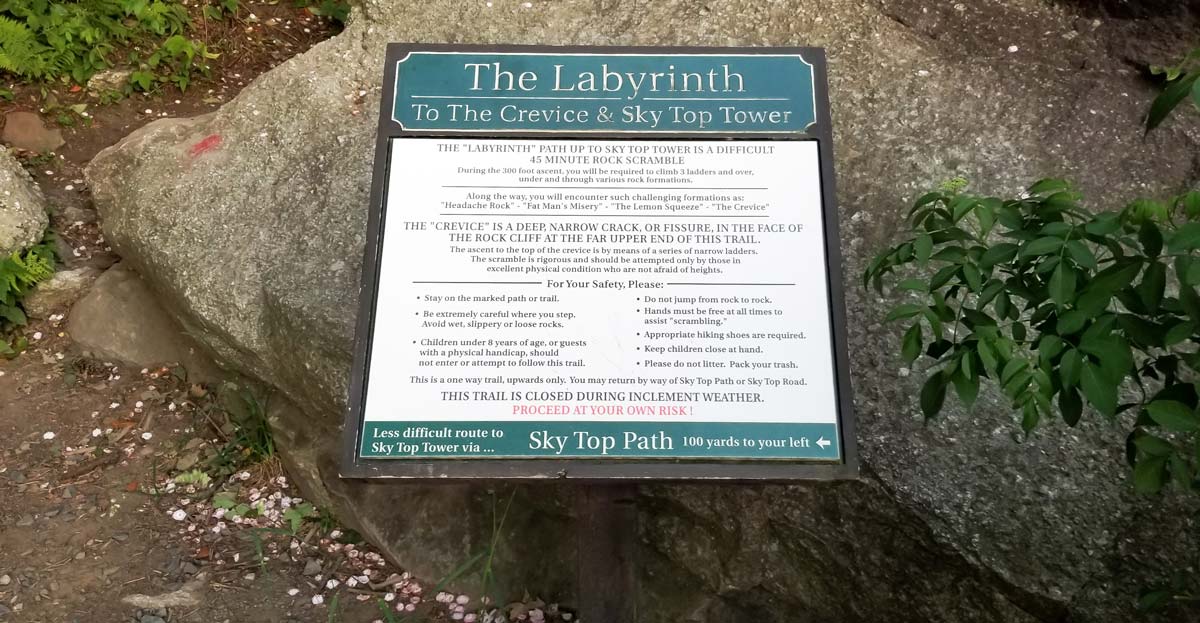

래버린스 트레일은 어려웠던 기억도 있지만 흥미진진하고 스릴이 있었고, 무엇보다 다시 건강해져서 이제는 여기를 오를 수 있다는 것을 스스로에게 입증하고 싶었다. 딸과 함께라면 이 모험이 가능할 것 같았다. 지금 자세히 보니 트레일 입구에 ”힘든 코스”라고 표시되어 있고 바위를 오르고 좁은 틈으로 가니 고소 공포증이 없고 신체적으로 감당할 수 있는 사람들만 이 코스를 가라는 주의가 있었다. (아! 표지판을 잘 읽고 다녀야 하는구나.) 표지판에는 바위 스크렘블링(Rock scrambling)이라고 생소한 어휘가 있었다. 달걀을 막 휘저어서 프라이 할 때, 스크렘블드 에그라고 하는데 바위 스크렘블링이라…. 사전을 찾아보니 하이킹과 락 클라이밍의 중간정도, 손을 써서 바위를 오르는 것을 말한다.

다행이 나는 손바닥에 실리콘 프린트가 있어 그립이 있는 장갑을 끼고 있었다. 서서 걷는다기보다는 거의 바위에 손을 얹고 납작 엎드려서 기다시피 올라갔지만 할 만 하였다. 전에 내가 혼자서는 도저히 안 돼 사람들이 손으로 잡아 주어서 올라간 곳이 있었는데 이번에는 잘 올라 왔다. 이제는 전에 탈출구로 나갔던 곳을 이미 지나갔다.

그러다 한 지점에서, 엉덩이를 대고 미끄러져 내려와야 되는 곳이 있는데, 낭떨어지에선 거리가 있긴 하지만 겁을 내고 못 내려가고 중간에 걸려 있었다. 문득 센트럴파크 장면이 떠오른다. 콜럼버스 서클 쪽으로 들어가면 커다란 바위더미가 있는데 어른들은 락 클라이밍도 연습하고 아이들은 이리저리 뛰어다니며 락 스크램블링을 하는 곳이 있다

한 누나가 애들을 서너명 데리고 와서 바위의 높은 곳에서 미끄럼을 타고 내려와 시범을 보이고 중턱에서 아이들을 받고 있었다. 그 장면을 보고 저거 아닌데… 하고 걱정의 눈길을 보낸 적이 있었다. 아니나 다를까 한 여자아이가 중간에 내려오다 무서워 오도 가도 못하고 중턱에 걸려 울고 있었다. 그 누나가 거꾸로 바위를 타고 올라가 아이를 구출해 주었다.

내가 꼭 그 여자아이가 된 느낌이다. 그 아이처럼 울수는 없고… 딸아이가 “엄마 왼쪽으로 엉덩이를 살살 미끄러뜨리며 내려와요”라고 팁을 주었다. 제일 어려운 관문을 통과했다고 생각했는데 아직 아니었다.

레버린스 코스에 마지막 스트레치, 레몬 스퀴즈라고 불리는 곳은, 가파르고 높은 사다리를 세 개나 올라가야 하고 레몬을 쥐어짜듯이 좁은 공간을 통과해야 했다. 내가 매고 있던 작은 백팩도 바위에 쓸릴 정도이다. 좁은 바위틈사이를 비집고 밀고 올라가는데 잘 안되자, 딸이 “엄마 뒤로 돌아서 먼저 엉덩이를 걸치고 밀어 봐요.” “그래, 앞으로 안 될 때는 뒤돌아서, 어쩜 너는 그런 걸 잘도 생각해 내는구나.”

좁은 바위틈 입구에서 여자아이가 머리장식 핀을 떨어뜨렸는지 작은 꽃 뭉치가 보였다. 그런데 자세히 보니 가짜 꽃이 아니라, 믿기 어렵지만 아기자기하게 예쁜 진짜 꽃이었다. 바위틈에서 힘들게 자라서 그런지 꽃잎이 더 진하고 선명했다. 이 자그마한 꽃들이 나에게 “너는 할 수 있어, 아주 잘 했어”라고 말하는 것 같았다.

색종이로 접어놓은 별 같기도 하고, 어렸을 때 먹었던 별사탕 같아서 별사탕꽃이라고 이름을 붙여 주었다. 내려오면서 보니까 산장 주변에 여기저기 많이 피어 있었다. 나중에 찾아보니 꽃 이름은 산월계수(Mountain Laurel), 학명이 칼미아 라티폴리아(Kalmia Latifolia)이다. 북미 동부가 원산지이고 5, 6월에 꽃이 피며, 코네티컷과 펜실베니아 주의 꽃이라고 한다. 어쩌면 이름도 산월계수일까? 레버린스와 레몬 스퀴즈를 올라온 나에게 “산월계수의 작은 부케”는 마치 마라톤을 완주했을 때 머리에 씌어 주는 월계관처럼 자랑스러웠다.

딸아이가 “엄마 놀라워요, 여기를 올라오다니!”

바로 그 느낌이다. 자연과 딸과 내가 함께 공유한, 자랑스럽고 뿌듯한 느낌.

비록 내려가는 길은 무릅이 쑤셔 어기적 어기적 하고 내려왔지만.^^

홍영혜의 뉴욕 스토리 9 - 클로이스터즈에서 만난 “꽃보다 할매” ...

홍영혜의 뉴욕 스토리 9 - 클로이스터즈에서 만난 “꽃보다 할매” ...

홍영혜의 뉴욕 스토리 7 - 빨간 등대길에 만난 시지푸스 스톤과 ...

홍영혜의 뉴욕 스토리 7 - 빨간 등대길에 만난 시지푸스 스톤과 ...