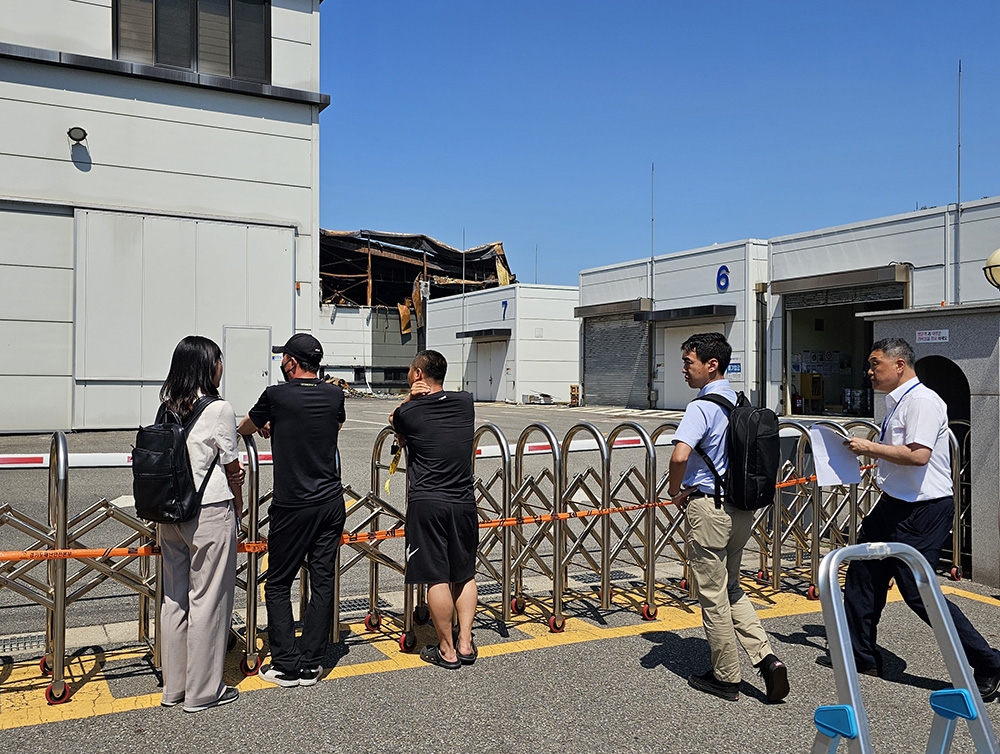

아리셀 공장 앞

불이 난 지 이틀이 지난 6월 26일 아리셀 공장 앞에서 처음 만났다. 메케한 내음이 목으로 밀고 들어왔다. 눈물이 핑 돌았다. 공장 지붕은 폭발에 뻥 뚫렸고 샌드위치 패널은 녹아내려 옆구리를 드러내고 있었다.

23명의 생명을 한순간에 앗아간 현장이었다. 다시는 마주하고 싶지 않은 중대산업재해였고 오로지 이윤만을 최고의 가치로 여기는 자본주의 사회가 빚어낸 참사였다.

기자회견을 하는 동안 놀라고 불안한 얼굴들이 공장 주변을 서성거렸다. 나의 눈과 신경은 온통 낯선 얼굴로 쏠렸다. 젊은 청년이 관리자인 듯한 사람을 붙잡고 물었다.

"가족이 안에서..."

"사물함이라도 볼 수 없나요?" 이내 불탄 옆 건물로 따라 들어갔다.

그렇게 만난 에스코넥 자회사 아리셀 중대재해참사 희생자 가족들을 150일이 넘어서도 만나고 있다. 23명 중 18명은 이주 노동자이자 비정규직 불법 파견노동자였다. 희생자는 정규직만 출입할 수 있는 카드키가 없었고 화재 등 위기 상황에서 어디로 어떻게 탈출해야 하는지 교육받은 적도 없었다.

피붙이가 왜? 한순간에 죽을 수밖에 없었는지 진실을 알고 싶은 유가족의 간절한 바람은 그렇게 시작되었다.

아리셀 화성시청분향소

"OO야 보고 싶어. 시간을 돌릴 수 있다면 난 네 손을 잡고 안 보낼 거야."

"떠난 가족 얼굴보다 시신이 먼저 떠올라서 매일매일 울고 있습니다. 하늘과 땅 사이에서 사는 것 같지 않습니다."

"앞날이 너무 캄캄해요. 어떻게 해야 할까요?"

매일 추모제가 진행되었고 화성시청 현관 기둥에 메시지가 빼곡히 붙기 시작했다. 처음엔 눈을 마주치는 것조차 힘들어하던 유가족들이 "고맙습니다"라며 말을 떼기 시작했다. 투쟁의 날들이 쌓이기 시작하자 함께 손잡고 걸어주는 연대하는 이에게 "동지"라 불렀다. 어느새 "투쟁"을 외쳤고 검찰청, 법원 앞에서 에스코넥 대표이사 박순관의 구속과 처벌을 요구하며 노숙 농성을 했다.

생산하는 리튬 배터리 대부분을 삼성과 국방부에 납품하는 에스코넥은 여전히 진심 어린 사과 한마디 없고 해결하기 위한 교섭에도 응하지 않았다.

시간이 멈춘 가족들은 한지 꽃을 만들며 헛헛한 마음을 달래기도 하고, 매듭으로 하늘색 리본을 만들며 분노를 엮기도 했다.

"한 장 한 장 겹치고 오므리고 펼칠 때마다 어떠셨어요?"

"마음이 아파요."

아리셀 희망버스

투쟁의 날이 쌓이는 만큼 투쟁의 요구도 분명해지고 단단해진다. 지난 10월부터 아리셀 희생자 가족들은 원청인 에스코넥 앞에서 노숙하며 싸우고 있다.

"콘크리트 건물에 보관해야 할 리튬 배터리를 샌드위치 패널로 지어진 건물에 35,000개씩이나 쌓아놓고, 일 시켜놓고. 죽여놓고. 뻔뻔하게 책임도 안 지고 있습니다."라는 절규는 이어지고 있다. 진상규명과 책임자 처벌, 재발 방지 대책 마련, 희생자와 가족에 진심 어린 사과와 배·보상이 될 때까지 말이다.

"길이 없는 곳에 길을 만든 것은 언제나 피해당사자였습니다." 삼성 반도체 노동자의 건강과 인권을 지켜온 반올림 활동가가 얘기한다. "피해자가 앞서서 하지 않으면 다른 사람이 앞서지 않는다." 10년을 넘게 싸우고 있는 세월호 엄마가 얘기한다.

먼저 아파본 사람만이 할 수 있는 얘기였다.

투쟁 150일이 넘도록 6월 24일이라는 시간에 살고 있는 가족들은 말한다.

"23명만이 죽은 것이 아닙니다. 우리 유가족 모두를 죽인 것입니다."

아리셀 희생자 가족들은 여전히 연대를 호소한다.

"고맙게도 여러분들이 계셨기 때문에 저희가 지금까지 잘 버텨왔습니다. 저희가 힘을 내야 하는 것은 아직 아리셀 참사 진상이 규명되지 않았고 책임자가 처벌되지 않았습니다. 진상 규명되고 책임자 처벌될 때까지 끝까지 싸울 수 있도록 지금까지 연대해 주신 동지들 끝까지 저희 들 옆에서 힘이 돼주시고 같이 싸워 주셨으면 고맙겠습니다."

뜨거운 여름날을 지나 매서운 찬바람이 불고 눈이 쏟아지는 겨울이다. 주머니에 따뜻한 핫팩 하나 챙기고 나선다. 핫팩보다 더 뜨거운 연대의 마음으로 에스코넥 본사 앞 희생자 가족을 만나자.

이태원참사 2주기에 부쳐 - 사회적 애도의 길, 진실만이 치유

이태원참사 2주기에 부쳐 - 사회적 애도의 길, 진실만이 치유