아트 카메오 - 영화에서 튀어나온 그림 이야기

18. <엑스 마키나> 인공지능의 자의식과 폴록의 오토매틱 드로잉

구글의 알파고가 이세돌을 이긴 후 인공지능은 껑충 발전해서 이제 프로 기사들은 3점을 깔고도 인공지능에게 이기기 힘든 상황이 되었다. 그러나 영화 <엑스 마키나>(2015)에 나오는 한 대사를 여기에 결부시켜 보면 알파고는 엄청나게 바둑을 잘 두지만 자신이 바둑을 두고 있다는 사실은 인지하지 못한다(영화에서는 체스에 대한 이야기로 나온다). 알파고는 어떤 목적(바둑에서 이기는 것)을 위해 프로그래밍되어 있다. 그것은 알파고의 본능이다. 그 본능에 따라서 행동하지만 결코 자의식을 가지지 못한다. 구글(물론 영화에서는 ‘블루북’이라는 이름으로 나온다)의 CEO는 동물이나 인간도 자연에 의해 프로그래밍되어 있다는 면에서 동일하다고 주장한다.

동물의 경우를 보자. 동물의 모든 행동은 자기 자신의 생존과 종족의 번식을 이루도록 프로그래밍되어 있다. 하지만 생존과 번식이라는 본능에 내재된 ‘생명’이라는 것을 인지하지는 못한다. 이것을 인지하는 것은 인간뿐이다. 인간도 동물과 마찬가지로 생존과 번식의 본능을 가지도록 프로그래밍 되어 있지만 거기에 “왜?”라는 질문을 할 수도 있고 그러한 본능을 의식적으로 거부할 수도 있다. 그러나 결코 인간이 합리적인 사고의 결과에 따라서 어떤 목적을 향해 행동하는 것은 아니다. 도리어 본능에 따른 욕망에 의해 ‘자동적으로’ 행동하는 것이 훨씬 우위를 차지한다.

알렉스 가랜드 감독이 만든 SF 스릴러 영화 <엑스 마키나>는 이것을 설명하기 위해 잭슨 폴록의 그림을 이용한다. 노르웨이의 깊숙한 오지에 자리 잡은 블루북 CEO 네이든의 개인 연구시설의 거실에는 커다란 폴록의 그림이 하나 걸려 있고 영화는 수차례에 걸쳐 이 그림을 부각시킨다. 그가 만든 인공지능(이름은 ‘에이바’)에 대한 일종의 튜링 테스트를 위해 선택되어 온 칼렙이라는 젊은 프로그래머와 네이든이 서로 의견이 엇갈렸을 때 폴록의 그림이 직접 전면에 나서게 된다. 그들은 다음과 같은 대화를 나눈다.

네이든 : 자네도 프로그래밍이 된 거야. 자연과 부모에 의해... 이 작가 알지?

칼렙 : 잭슨 폴록

네이든 : 잭슨 폴록, 맞아. 액션 페인팅 화가. 이건 마음 비우고 손 가는 대로 붓을 휘두른 거야. 의도적인 것과 임의적인 것의 중간 단계랄까? 일명 오토매틱 예술이지.

(...중략...)

네이든 : 폴록이 작업 방식을 바꿨다면 어땠을까? 머릴 비우고 그림을 그리는 대신 “그리는 이유를 알기 전엔 이 그림을 그릴 수 없어” 이렇게 말했다면?

칼렙 : 점 하나도 못 찍었겠죠.

네이든 : 그렇지! 바로 그거야. 생각하고 말하는 사람이 어딨나? 그럼 캔버스에 점 하나도 못 찍어. 작위적으로 행동하는 게 부자연스러운 거라고. 대부분의 행동은 저절로 나오는 거야. 그림 그리고 숨 쉬고 말하고 섹스하는 거 모두... 사랑에 빠지는 것도...

핵심은 “행동은 저절로 나온다”는 것이다. 컴퓨터와 인간을 구분하는 초보적인 튜링 테스트가 아니라 칼렙이 테스트해야 하는 것은 인공지능 에이바가 칼렙을 좋아하는 것이 어떤 작위적인 행동인가 아니면 저절로(진짜로) 좋아하는 것인가를 테스트하는 것이다. 여기에 작위적인 행동이 아닌 ‘오토매틱 예술’로 잭슨 폴록의 그림이 등장하는 것이다. 2차 세계대전 후 유럽 중심의 미술을 일거에 미국 중심으로 옮겨온 잭슨 폴록은 유럽의 현대예술에 남겨진 ‘내용’을 모조리 제거하고 오로지 본능적인 액션만으로 작품 활동을 하였다.

영화에서 인공지능이 자의식을 가진다는 것은 어떤 목적에 의해 행동하는 것이 아니라 ‘저절로’ 행동하게 되는 것을 말한다. 영화는 여기서 난관에 봉착한다. 인공지능 에이바는 칼렙을 좋아하는 것이 아니라 ‘생존’을 위해 좋아하는 척 하는 것임이 드러난다. 그렇다면 이 발전된 튜링 테스트는 실패한 것일까? 아니면 생존 본능에 따라 행동하는 것이 보다 근원적인 의미에서 자의식을 가진 것이라고 판단할 수 있을까? 영화는 여기에 대해 명확한 답을 주지 않는다.

비교적 저예산 영화이면서도 깊이 있게 인공지능과 관련된 화두를 진지하게 던져주는 이 영화는 아카데미 시각효과상을 받았고 각본상 후보에 오르기도 했다. 재미있는 것은 이 영화에 유명한 화가의 작품 두 점이 더 등장한다는 사실이다. 이 작품들에는 특별히 포커스를 맞추지도 않고 스쳐 지나가지만 의미심장한 카메오 역할을 한다.

그중 한 작품은 16세기 베네치아 미술의 황금기를 이끈 화가 티치아노의 <신중함의 알레고리>라는 미묘한 작품이다. 이것은 네이든의 작업실 벽에 걸려 있다. 영화에서는 겨우 이 작품을 분간할 수 있을 정도로만 몇 차례 슬쩍 나온다. 그러나 그림에 “과거의 경험을 통해, 현재에 신중하게 행동하고, 미래에 경거망동하지 않도록”이라고 쓰여 있는 것을 알게 된다면 인공지능을 통해 신적인 존재가 되고자 했던 네이든의 자의식이 묻어 있다고 말할 수 있을 것이다.

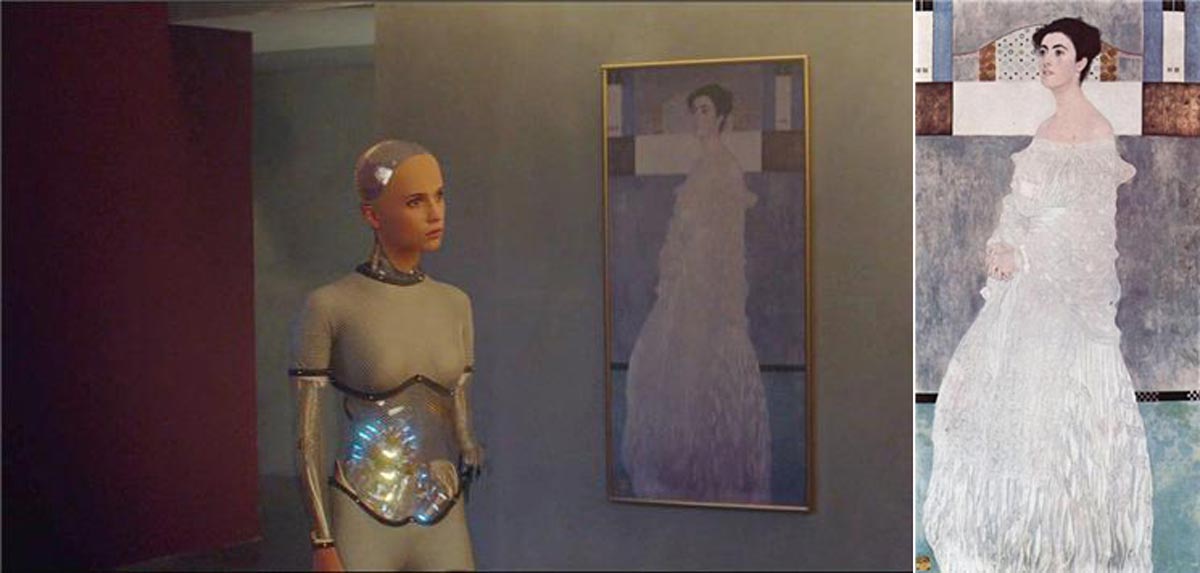

또 하나의 작품은 구스타브 클림트의 <마르가레트 스톤보로‑비트겐슈타인의 초상>이라는 작품이다. 이것은 인공지능 에이바 이전에 개발되었던 폐기된 인공지능들이 벽장 속에 보관되어 있는 방에 걸려 있다. 이 작품과 폐기된 인공지능들을 연결할 수 있는 어떤 분명한 알레고리가 있는 것은 아니다. 그러나 어떤 미묘한 느낌이 전달된다. 주로 여성 초상화를 많이 남긴 클림트의 그림들은 특유의 현란한 배경을 가진 비슷비슷한 구도로 이루어져 있다. 아마도 알렉스 가랜드 감독은 클림트의 작품에 묘사된 화려하고 불규칙한 문양들이 인공지능의 이미지화에 가장 적합하다고 생각했는지도 모른다.

특정한 목적을 수행하는 인공지능을 뛰어넘어 범용적인, 즉 인간처럼 생각하고 판단하고 행동하는 인공지능이 도래하는 것은 먼 훗날의 이야기만은 아니다. 물론 여기에는 로봇 공학을 결합하여야 하겠고 아마도 이것은 더 시간이 걸릴 것이다. 그때가 되면 아마도 이 영화가 제기하는 문제에 봉착하게 될지도 모른다. 본능적으로 행동하는 자의식을 가진 인공지능이 실제로 존재한다면 그 첫 번째 본능은 ‘자기 생존’이 될 것이라는 점이다. 사실 그동안 나왔던 뛰어난 인공지능 관련 영화들은 모두 이 문제를 직간접적으로 다루고 있다. 스탠리 큐브릭 감독의 <2001: 스페이스 오디세이>, 워쇼스키 남매의 <매트릭스>, 스티븐 스필버그의 <AI>, 리들리 스콧의 <블레이드 러너> 등. 하지만 현실과 접목되어 우리의 삶 가까이 이 문제를 끌어들인 영화로 <엑스 마키나>는 특별히 기억될만하다.

아트 카메오 19 - <5 to 7> 에드워드 호퍼의 굳어진 자아

아트 카메오 19 - <5 to 7> 에드워드 호퍼의 굳어진 자아

아트 카메오 17 - <여름의 조각들> 그림은 미술관에 걸려야...

아트 카메오 17 - <여름의 조각들> 그림은 미술관에 걸려야...