인문(人紋)의 종교, 인간의 무늬인 종교성에 대한 성찰 9

생태문명과 신

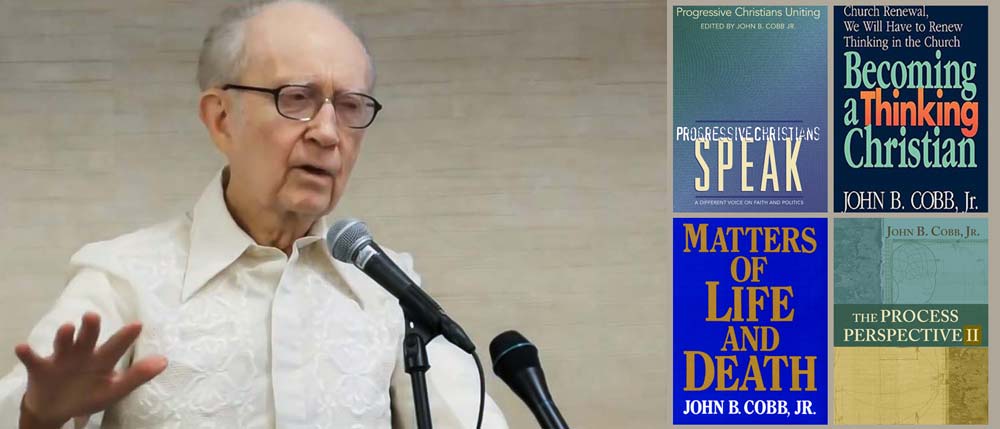

지난 10월 11일 서울시가 국제 컨퍼런스를 열었다. ‘문명전환과 도시의 실험’이라는 주제를 가진 대회의 첫 강사는 93세의 신학자 존 캅(John B. Cobb, Jr.) 교수였다. 그가 던진 화두는 ‘생태문명’(ecological civilization)이었는데, 이 개념의 신빙성을 말하기 위해 그가 현대 기독교 사상사에서 얼마나 중요한 인물인지 말하는 것을 잠시 접어두자. 대신 그가 일군의 제자들과 함께 한국에 오기 전에 거친 여행의 동선을 언급할 필요는 있다. 그것이 그의 사상이 지닌 흡인력을 보여주는 단초가 될 수 있기 때문이다.

캅 교수는 서울에 오기 전 중국에 이십여 일 머물며 서른여섯 번째 ‘과정사상연구소’의 개소식에 참여했다. 이 일을 주도한 중국 측 주도그룹이 사회과학원의 지도급 인사들이고 그 사상의 확산을 지원하는 뒷배가 전국인민대표회의 상무위원장 리잔수(栗戰書)라는 사실을 알게 된다면, 캅 교수가 1973년 미국에 설립한 과정사상연구소(Center for Process Studies)를 본뜬 연구기관이 어떻게 불과 십여 년 만에 중국의 주요대학들에 서른여섯 개나 복제될 수 있었는지 그 불가사의가 풀린다. 물론 연구기관의 성과물이 정책으로 실현되기까지는 시간이 더 필요할 것이다. 하지만 캅 교수의 생태주의 사상과 유기체철학에 기초한 ‘구성적’(constructive) 포스트모더니즘이 현재 중국 마오주의자들의 주요 참고문헌이 되고 있다는 사실은 흥미로운 일임이 분명하다.

짧은 칼럼에서 그의 사상의 특징을 모두 그려내기 힘들지만 그가 던진 ‘생태문명’이라는 화두의 의미와 그것을 뒷받침하는 주요 개념 몇 가지는 언급할 수 있겠다. 그가 주장한 ‘생태문명’이란 용어는 근대사회를 주도해온 삶의 방식인 산업문명(industrial civilization)과 대비되는 개념이라 할 수 있다. 지난 수백 년 동안 인류를 끌고 온 산업문명은 자신의 동력을 ‘경제’에서 찾았고 ‘성장’이라는 가치로 움직여왔다. 반면, 생태문명은 자신의 동력을 ‘평화’에서 찾으며 ‘상생’이라는 가치를 향해 움직이는 체제를 가리킨다. 우리는 경제성장을 모토로 삼은 근대 산업문명이 인류에게 물질적 풍요를 제공했음에도 불구하고, 그 풍요가 사회적 불평등과 소외, 약자에 대한 억압과 배제, 자연에 대한 약탈과 파괴를 동반했다는 사실을 알고 있다. 따라서 자본주의 (그리고 소위 사회주의) 한가운데에서 생태문명이 모색되고 있는데, 문제는 ‘어떻게’ 그 세계로 나아갈 수 있느냐는 것에 있다.

새로운 삶의 방식에 대한 진지한 물음이 오래 전부터 제기되어왔기 때문에 ‘생태문명’이라는 화두는 존 캅의 전유물이 아니다. 그가 지난 50년 동안 생태적 사유를 촉진시키는 수십 권의 책을 출간해 왔지만, 그의 사상이 지닌 매력은 분량에 있지 않고 관점에 있다. 다시 말해서, 그는 상생의 철학을 구성하는 유기체적 세계관을 일관되게 제시함으로써, 서로가 서로를 도구적(instrumental) 가치를 지닌 존재로 보며 약탈을 용인하는 사유체계를 무너뜨리고 생명의 본원적(intrinsic) 가치에 주목하도록 하는 사유방식을 충실하게 제공했다.

산업혁명 시기의 아동노동(좌), 탐욕적 금융자본에 맞선 월가(Wall st.) 점령운동(우)

여기서 근대의 지배적 사유체계를 극복하기 위한 사상기획으로 등장한 ‘포스트모더니즘’의 두 갈래를 구분할 필요가 있다. ‘포스트모더니즘’의 기치를 든 것으로는 분명히 리오타르보다 캅이 먼저이지만, 중요한 점은 제창의 시점에 있지 않고 사유의 차이에 있다. 오늘날 ‘해체주의’로 알려진 프랑스 구조주의 철학의 후예들은 근대적 거대담론(meta narrative)의 억압성을 폭로함으로써 근대 산업문명의 전횡에 맞서는 전략을 활용했다면, 미국의 급진적 경험주의 철학에서 출발한 존 캅은 근대적 사고방식의 형이상학적 전제를 재구성함으로써, 다시 말해서 데카르트의 실체철학을 유기체적 철학으로 대체함으로써 생태적 삶을 짜 갈 수 있는 베틀 자체를 마련하는 전략을 추구했다.

이 주제는 앞으로도 간혹 이 칼럼에서 소환되어 나올 것이기 때문에 오늘은 방향을 꺾어보자. 그것은 생태문명에서 생존할 수 있는 신의 면모는 어떤 것인가에 관한 것인데, 바로 여기에 존 캅이 현대 기독교 사상사에서 독보적인 지위를 차지하는 이유가 있다.

해체주의적 포스트모더니즘에서 신은 해체되어야 할 거대담론으로서 기껏해야 윤리적 삶을 촉구하는 종교적 기호로 언급된다. 대체적으로는 산업문명을 이끈 전능한 신의 폭력성에 대한 인문학적 저항이라는 무신론적 통쾌함이 장려된다. 그러나 존 캅의 재구성주의 사상에서는 신이 만물의 내재적 가치와 우주의 창조적 전진을 가능케 하는 세계의 형성요인(formative element)으로서 복귀한다. 물론 그 모습은 천상의 군주와 같은 근대의 신(18세기 이신론)이 아니라, 역사와 함께 호흡하며 생태문명의 적극적 동인이 되는 우주의 시인과 같은 존재이다.

산업문명의 약탈체제를 휘젓고 다니던 천상의 절대군주는 몇 백 년 정도 살다가 19세기말에 이르러 죽었다. 목사의 아들인 니체의 손에 자신의 운명을 맡기고 사라진 것이다. 죽은 신이 예수가 ‘아버지’(abba)로 부른 이가 아니라 산업문명의 화신이었을 뿐이라고 말하면 궁색한 변명이 될까? 어찌되었든 산업문명의 종교적 기관을 자처한 오늘날의 교회 어느 구석을 보아도 신이 살아있다는 기미는 없다.

생태문명이 실현될 때 신의 현존은 다시 체감될 수 있을까? 미소 짓는 신의 숨결과 향기가 골목마다 퍼지는 세상이 오지 말라는 법이 없기에 오늘도 발걸음을 옮기는 사람들이 있긴 하다.

김희헌 인문(人紋)의 종교 10 - 평화를 향한 철학적 모험

김희헌 인문(人紋)의 종교 10 - 평화를 향한 철학적 모험

김희헌 인문(人紋)의 종교 8 - 근본주의 망령

김희헌 인문(人紋)의 종교 8 - 근본주의 망령