아트 카메오 - 영화에서 튀어나온 그림 이야기

17. <여름의 조각들> 그림은 미술관에 걸려야 하는가?

미술품은 사적인 공간에서 가족이나 방문객 등 소수의 사람들과 주고받는 밀착된 감흥이 소중한가? 아니면 미술관에 소장되어 오랜 동안 잘 보존되면서 간혹가다가 전시되어 많은 사람들에게 보이는 것이 중요한가? 이를 부정적인 면으로 표현한다면, 미술품은 사적으로 전유되고 일상적 삶의 일부가 되어 그것이 있는 둥 마는 둥한 상태로 전락하는 것이 참을 만한가? 아니면 미술관의 수많은 작품의 하나가 되어 관람객의 눈에 흘깃 지나치는 존재가 되는 것이 나은가? 물론 이 둘 사이에 ‘적절한 공공장소’에 걸려 있는 타협책이 존재하기는 하지만 일반적으로 회화 작품은 다양하고 폭넓게 관람자를 만날 기회를 상실하고 화가의 화실 어딘가에 처박히는 운명이 대부분이다. 복제의 시대에 음악은 CD나 MP3를 통해 더 폭넓게 대중과 만나지만 미술의 경우에는 복제된 미술품을 경시하는 경향도 있고 해서 대중과 만날 수 있는 방법이 극히 제한되어 있다. 화가가 돈과 정열을 기울여 전시회를 한 번 열면 많아야 수백 명 정도의 관람객과 만난 후에는 ‘끝’이다.

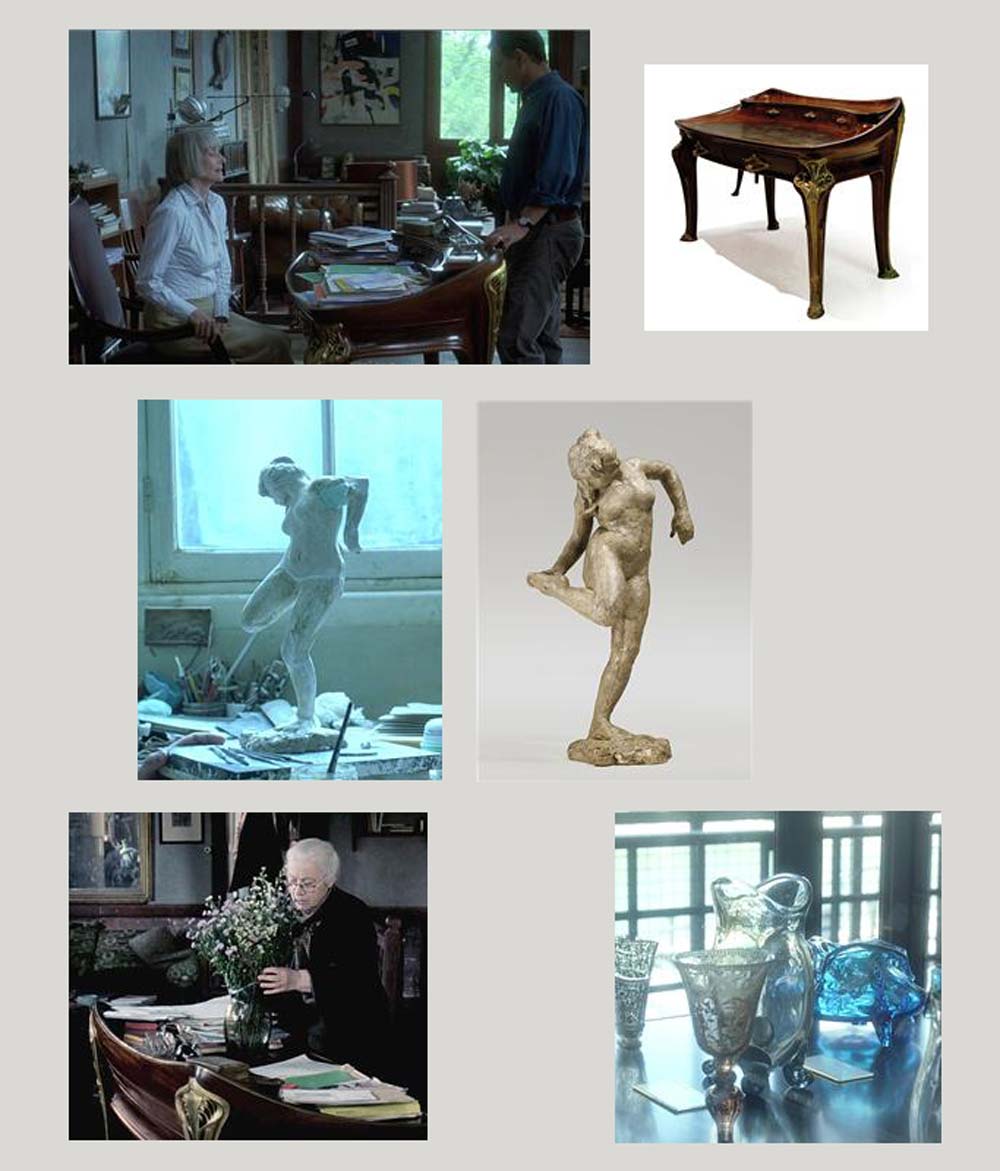

영화 <클라우즈 오브 실스마리아>, <퍼스널 쇼퍼> 등으로 이야깃거리가 될 성 싶지 않은 소재를 미묘한 심리묘사로 끌고 가면서 수작을 만들어낸 영화감독 올리비에 아사야스의 2008년 영화 <여름의 조각들>은 미술작품과 감상자의 관계에 대해서 날카롭게 카메라를 들이댄다. 어느 정도 세계적인 명성까지 얻은 화가의 집에는 온갖 미술품이 가득하다. 화가는 이미 고인이 되었고 그것을 관리하고 사용해온 어머니도 이제 막 세상을 떠났다. 19세기 중반 바르비종 화파의 대표적인 미술가 카미유 코로(Camille Corot)의 작품, 오딜롱 르동(Odilon Redon)의 판화를 비롯해 책상과 의자, 수납장, 꽃병과 다기, 쟁반에 이르기까지 유명 작가의 작품들로 가득하다. 삼 남매 중 큰 아들은 집을 유지하고 이러한 미술품도 그대로 두기를 원하지만 세계화의 여파로 뉴욕에서 디자이너로 일을 하는 딸(줄리엣 비노쉬)과 중국에서 일을 해야 하는 작은 아들은 집과 미술품을 처분하기를 원한다. 그리고 막대한 상속세를 해결하기 위해 중요 미술품을 오르세 미술관에 기증하기로 한다.

코로, <브레타뉴 풍경>

가장 값이 비싼 작품은 코로의 풍경화 두 점이다. 그 중 하나는 코로의 대표작으로 손꼽히는 <브레타뉴 풍경>이다. 미술관에서도 애지중지할만한 이 작품은 집안의 벽에 걸린 수많은 미술 작품의 하나로 늘 그곳에 걸려 있었다. 일 년에 겨우 한 번 정도 삼 남매를 따라서 할머니의 고택에 찾아오는 그 자녀들은 무관심하다. 하지만 코로에게서 직접 받았다는 이 작품은 팔기로 한 그 집의 일부분이 되어 있다. 벽에 걸린 그림은 그런 방식으로 가족들과 교감한다. 수십 년 동안 있는 둥 마는 둥 한 그런 존재감으로 말이다. 이제 그 그림은 오르세 미술관으로 간다. 이것은 환영할만한 일일까 섭섭한 일일까? 물론 미술관은 이 그림을 잘 보존하면서 많은 사람들이 볼 수 있도록 전시해 놓을 것이다. 그러나 그것은 수많은 미술작품의 하나로 존재감이 낮아진 채 흘긋 지나쳐가는 그림이 될지도 모른다.

영화는 여기서 한 걸음 더 나간다. 프랑스의 유명한 가구 디자이너 마조렐(Louis Majorelle)이 만든 책상은 한 세기 가까이 그 집에 놓여 있으면서 ‘책상’으로 사용되었다. 의자도 그러했으며, 창고처럼 사용된 조셉 호프만(Josef Hoffmann)이 만든 수납장도 그러했다. 유리 공예로 유명한 앙토냉 다움(Antonin Daum)의 유리 화병 한 쌍은 실제로 늘 꽃이 꽂혀 있는 ‘화병’으로 그 집에 있었다. 이 모든 것들이 미술관에 들어가는 순간 모든 사용가치를 상실하고 오로지 전시를 위해서만 존재하게 된다. 아사야스 감독은 이러한 미술품의 운명에 대해서 한 마디 덧붙이기 위해 하나의 에피소드를 설정한다. 큰아들은 그 집에서 오랫동안 살림을 돌보던 아주머니에게 집안 살림 중 기념으로 한 가지를 가져가라고 하는데 아주머니는 자신이 늘 ‘화병’으로 사용하던 것을 대뜸 가져간다. 물론 그녀는 그것이 미술관에 들어가야 할 값비싼 미술품이란 사실을 전혀 모른 채 자신과 늘 가까웠던 물건을 선택한 것이다. 그래서 한 쌍이었던 유리 화병의 운명이 갈라진다. 하나는 미술관으로 가고 다른 하나는 주인의 애틋한 손길을 받으며 늘 꽃병 구실을 하게 된다. 아사야스가 꼭 후자의 경우에 손을 들어주는 것만은 아니다. 삼 남매가 어렸을 때 깨트려 먹어 창고 구석에 처박혀 있던 에드가 드가(Edgar De Gas)의 무희 조각은 미술관에서 공들여 재생한다. 덴마크의 은세공인 조지 젠슨(Georg Arthur Jensen)의 은 다기 세트는 미술관행을 피해 딸이 가져간다.

미술품이 있어야 할 곳이 어디인가? 사용가치가 중요한가 아니면 전시가치가 중요한가? 아사야스 감독이 이 영화를 통해 어느 한쪽에 확실한 손을 들어주는 것은 아니다. 한 가지 아사야스가 분명하게 말하는 것은 소더비나 크리스티 경매에 대해서는 마치 미술품의 무덤인 양 취급한다는 점이다. 거기서는 한 묶음으로 존재해야 할 작가의 스케치북을 갈기갈기 한 페이지씩 나누어서 경매를 할 것처럼 묘사된다. 아사야스는 미술품의 운명에 대한 세심한 눈길을 통해 미술을 대하는 우리의 태도에 일종의 날카로운 자극을 던져준다. 이 영화에 등장하는 모든 미술작품은 진품이다. 아사야스는 오르세 미술관과 루브르 미술관에서 실제로 이 작품들을 빌려왔다. 이러한 정도의 정열을 가질 때라야만 관객의 감응을 끌어올릴 수가 있으리라.

아트 카메오 18 - <엑스 마키나> 인공지능의 자의식과 폴록...

아트 카메오 18 - <엑스 마키나> 인공지능의 자의식과 폴록...

아트 카메오 16 - <패터슨> 예술과 아마추어리즘

아트 카메오 16 - <패터슨> 예술과 아마추어리즘