거창으로 가는 길은 사뭇 평화로웠다. 좋은 사람들과 함께 여서였을까. 4시간에 걸친 여정이 버스 창밖으로 달려가는 풍경만큼 빨리 지나갔다. 버스가 구불구불한 산허리를 느릿느릿 완행걸음으로 지날 때쯤 그곳, 거창에 다다랐다. 지리산과 덕유산, 가야산 등 명산의 깊은 품 안에 안기듯 터를 잡은 거창. 외지인이 쉽게 찾아들 수 없는 깊은 산 속 마을이어서 예로부터 왜적의 침입조차 없었다고 한다. 그처럼 전쟁의 포성소리조차 가 닿지 않았던 평화로운 마을에 그 참혹한 비극이 닥친 것이다.

산속으로 숨어든 북한 공비들을 잡겠다며, 흙에 몸을 부려 땅이 내어준 곡식이나 먹으며 살아왔던 농민들, 사람이 손에 든 긴 막대기는 나무로만 알았을 어린아이들 가릴 것 없이 학살을 자행한 국군. 아무리 전쟁 중이었고, 저 눈 맑은 사람들 중에 빨갱이가 숨어 있을지도 모른다는 그들 나름의 변명을 갖다 붙인다 해도, 그것은 무슨 말로도 정당화될 수 없는 살육일 뿐이었다. 그들은, 내가 저들을 죽이지 않으면 저들이 나를 죽일지도 모른다는 공포와 광기에 사로잡힌 도살자들일 뿐이었다.

영문도 모른 채 제 나라 군인들에게 토끼몰이 당하듯 끌려가 산골짜기에서 집단 학살당한 마을 주민들. 박산골 바위에는 아직까지 총탄의 흔적이 군데군데 남아 그날의 비극을 증명하고 있다. 그 억울하고 비통한 넋들이 아직 그 곳을 떠나지 못한 것일까. 산골짜기에는 유난히 검은 잠자리가 많이 날아다녔다.(지금껏 살아오면서 검은색 잠자리를 이곳에서 처음 보았다.)

비극은 한국전쟁 대에 끝난 것이 아니었다. 마을 주민들은 오랫동안 빨갱이의 누명을 쓴 채 살아왔다. 이승만 정권은 그 끔찍한 학살을 자행한 주범을 군에 복직시켜줬고, 박정희 군사정권은 거창사건 피해 유족들을 반국가단체 혐의로 감옥에 가뒀다.

게다가 주민들이 박산골에서 수습한 유골들의 합장묘를 만들고 위령비를 세웠는데, 위령비의 글씨를 정으로 쪼아 훼손하고 땅에 묻어버렸다. 주민들이 위령비를 다시 파낼 수 있었던 때는 1988년. 아직도 비스듬하게 쓰러져 있는 위령비는 자신들이 결코 빨갱이가 아니었다는 무언의 항변 같은 것일까. 그 위령비 앞에서 우리는 옷깃을 여미고 서러운 넋들의 명복을 빌었다. 거창 주민들의 빨갱이 누명은 1995년에 이르러서야 벗겨졌고 2004년에야 비로소 거창사건 추모공원과 기념관이 만들어졌다.

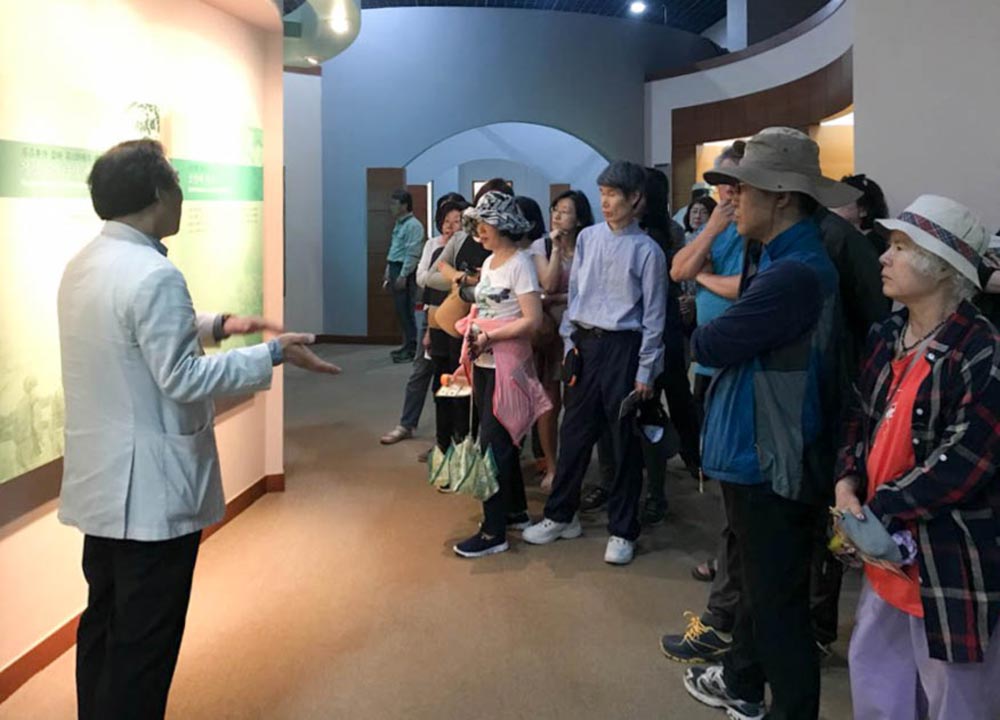

난데없이 수십 명의 단체 관람객이 찾아오자, 무료한 표정으로 기념관을 지키고 있던 해설사가 우리를 반갑게 맞이했다. 그는 거창사건을 기억하고 이렇게 찾아줘 고맙다고 한다. 하루 종일 가도 기념관을 찾는 사람이 거의 없다고 한다. 우리를 배웅하며 해설사가 마지막으로 말한다. 아직도 상이군인들이 찾아오면 ‘왜 빨갱이들을 두둔하냐’는 식으로 항의를 한다고. 반 세기가 넘은 일이지만, 거창사건이 낳은 아픔은 아직도 현재진행형이다. 기념관을 나서는데, 갑자기 뜨거운 뭔가가 가슴을 짓누르는 듯한 느낌은, 단지 정수리로 쏟아지는 남녘의 따가운 여름 햇살 때문만은 아니었던 것 같다.

신지예가 바라는 페미니즘정치 강연을 듣고

신지예가 바라는 페미니즘정치 강연을 듣고

6월16일 조합원의 날 축하공연, 연극 ‘황성으로 간 심청’

6월16일 조합원의 날 축하공연, 연극 ‘황성으로 간 심청’