근대 물질문명은 왜 중국에서 탄생하지 않았을까

이것은 아주 오래된 질문이다. 중국 과학사를 연구한 조세프 니덤(Joseph Needham)이 던진 질문이기도 하기에 "니덤 수수께끼(Needham Puzzle)"라고도 불리는 이 문제에 대해 살펴보는 것으로 본격적인 칼럼의 연재를 시작해 보자.

니덤 수수께끼를 상징하는 지표로서 종종 회자되는 것이 이른바 4대 발명품이다. 화약, 나침반, 종이, 인쇄술을 뜻하는 이 네 가지는 영국 철학자 베이컨이 처음 언급했다고 알려지지만 맑스를 통해서 더 유명해졌다. 단순히 그냥 중요한 네 가지가 아니라 중세를 무너뜨린 네 가지 발명품이라는 역사적 해석을 맑스가 덧붙였기 때문이다. 화약이 보급되면서 갑옷을 입은 기사의 중요도가 떨어지고 보병으로 구성된 국민 군대가 조직된다. 나침반이 사용되면서 원거리 항해를 통해 식민지가 개척되고 농업이 아닌 새로운 이윤이 창출되기 시작한다. 종이와 인쇄술을 통해 성직자들이 독점하던 지식이 일반인에게도 유통되기 시작했다. 맞는 말인 것 같다. 그런데 잘 알려져 있다시피 이 4대 발명품의 원산지는 중국이다. 그렇다면 막상 중국에서는 왜 근대적인 변화가 일어나지 않았을까?

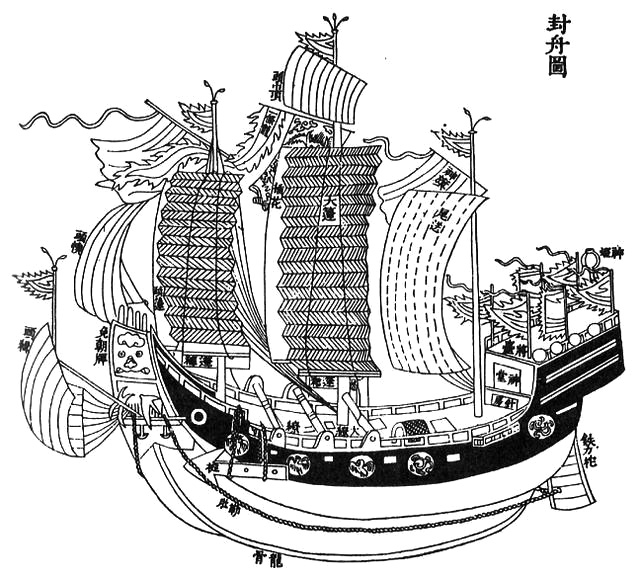

또 다른 니덤 수수께끼의 상징 중 하나는 콜럼버스와 정화(鄭和)의 비교이다. 신대륙을 발명한 것으로 우리에게 유명한 콜럼버스는 이탈리아 출신인데 스페인 여왕의 후원을 받아 대서양을 건너는 대모험에 나섰다. 정화는 콜럼버스와 비슷한 시기를 살았던 명나라의 환관이었다. 정화는 명나라 3대 황제인 영락제의 명을 받아 대함대를 조직하여 아프리카까지 순방을 했다. 아래 그림을 보면 알 수 있지만 비슷한 시기에 스페인과 명나라에서 만들어진 배를 비교하면 명나라의 것이 월등히 크다. 이런 배 한 척이 아니라 여러 척으로 구성된 함대가 대양을 항해했다. 그런데 콜럼버스는 식민지를 개척하고 향신료와 광물자원을 취득해왔지만 정화는 아프리카에서 기린을 가져오고 황제의 총애를 받았다. 이런 행동의 차이는 왜 발생했을까?

마지막으로 한 가지 더 예를 들어보자. 원나라 시절 중국을 탐방한 이탈리아의 마르코폴로는 잘 알려진 동방견문록을 통해 당시 중국의 부유함을 유럽 사회에 알렸다. 여러 가지가 있지만 그중 하나가 지폐의 사용이다. 마르코폴로가 보기에 귀금속이 아닌 종이조각에 정부가 가치를 부여하고 그것을 사람들이 신뢰하고 통용한다는 사실이 기적처럼 느껴졌다. 그는 원나라 황제가 귀금속 거래를 독점하고 지폐의 발행과 유통을 관장하는 과정을 상세히 기록했다. 그런데 같은 시기 유럽에도 종이에 적은 가치가 통용되긴 했다. 그것은 지폐가 아니라 채권이었다. 돈을 빌린 왕실이 금융업자 혹은 상인에게 써 준 차용증이 오늘날 채권이 거래되듯 일부 유통되기도 했었다. 이것은 무슨 차이일까?

이 세 가지 – 4대 발명품, 콜럼버스와 정화, 지폐와 채권 – 를 관통하는 키워드는 강력한 정부와 경쟁이다. 중국의 월등한 물질적ㆍ제도적 성취는 강력한 정부의 산물이거나 그 정부를 더 강력히 만드는데 동원됐다. 유럽에서 민중을 자각시킨 종이와 인쇄술은 중국에서 과거시험의 도구가 되어 지식인들을 정부에 종속시켰다. 관료가 되어 나라의 녹을 받는 것이 지식인이 가야 할 궁극적인 길이라는 믿음이 강하게 공유되면서 체제에 반대할 수도 있었던 수많은 사람들이 체제에 매몰됐다. 유럽의 왕실들은 서로 치열하게 경쟁하느라 새로운 이윤을 창출할 탐험에 과감히 투자했지만, 중국의 왕실은 경쟁상대가 없었기에 거대한 함대를 띄워서 소풍을 시켰다. 콜럼버스를 발탁한 이사벨 여왕은 오늘날에 비기면 높은 리스크를 부담하는 전략적 투자자였던 반면, 정화를 파견한 영락제는 더 이상의 이윤도 보물도 필요 없는 절대적 황제였다. 그 황제는 함대 놀이가 시들해지자 해금령을 내리고 모든 장거리 항해를 금지시켰다. 마찬가지로 유럽의 왕실은 지폐를 발행할 권위가 없었고, 그 권위를 가진 은행들에게 잘 보여서 채권을 발행해야 했지만 중국의 왕실은 자체적인 권위로 지폐를 발행할 수 있었다. 중국의 화폐 발행은 보수적으로 잡아도 유럽보다 약 4백 년 앞서 있다.

이러한 체제 속에서 중국은 14세기 즉 명나라 때부터 19세기 청나라까지 비교적 안정된 통일 제국을 누릴 수 있었다. 이 기간 동안 인구와 소득은 대체로 증가했고 인민들의 삶의 수준도 높은 편이었다. 엘빈(Elvin)이라는 역사학자는 중국이 "높은 수준 균형의 함정(high level equilibrium trap)"에 빠져 있었다고 표현한다. 왕실도 민중도 지식인도 더 나은 상태를 위해 현상태를 파괴하고 싶지 않았던 것이다.

그렇다면 유럽은 어땠는가? 왕국들 간의 치열한 경쟁은 더 넓은 식민지와 더 효율적인 체제를 추구하게 만들었고, 결국 스스로의 봉건체제를 허물며 국민국가의 탄생과 산업혁명을 초래했다. 5백 년 동안 안주했던 중국과 5백 년 동안 투쟁했던 유럽은 19세기에 결국 맞부딪쳤고 중국은 유럽에 패배하여 2백 년에 가까운 – 사실상 오늘날까지 이어지고 있는 – 서세동점(西勢東漸)의 시대를 겪어야 했다.

거칠게 요약한 중국의 전근대 역사는 우리에게 직관적인 질문을 하도록 이끈다. 1949년 이후 다시 통일과 안정을 구가하고 있는 중국은 앞으로 어떻게 될 것인가? 창당 100주년이 넘은 중국공산당(1921~ )이 건국 100주년을 향해 달려가고 있는 오늘날의 중국은 과거 명나라ㆍ청나라처럼 거대하지만 무력한 존재가 되고 말 것인가? 아니면 미국이 걱정하듯, 최강대국으로 다시 일어설 것인가? 이 궁극적인 질문에 대한 답을 앞으로 같이 생각해보자.

한 가지 길목 독자들께 양해를 구하고자 한다. 지난달 칼럼에서 중국의 현대사를 연대기적으로 재구성할 것 같은 예고를 했었지만, 필자의 능력과 여건상 그것이 너무 벅찬 과제임을 깨닫게 됐다. 따라서 연대기 순이 아닌, 필자가 다룰 수 있는 주제로 좀 쉽게 중국 이야기를 풀어나가고자 한다. 지난번엔 독자들의 관심을 기대했지만, 이번에 독자들의 양해를 기대한다.

우리가 갈 뻔했던 길을 간 중국

우리가 갈 뻔했던 길을 간 중국